사람의 운명은 행성의 역사와 같아, 그 자체로 특별하지 않은 행성은 없으며, 어떤 두 행성도 같지 않으므로. 우리는 당신이 궁금해하는 타인의 행성을 소개합니다. 누군가의 경험과 생각, 삶에 뿌리를 둔 진짜 이야기에서 지혜를 찾아보세요. 이번에는 '나명원' 님이 흥미로운 이야기를 시작합니다.

이 문서에서 이야기하는 트랜스젠더가 어떤 사람인지 모르겠거나 관련 용어가 낯설다면

<퀴어위키 - Ⓣ 당신 곁의, 트랜스젠더(상)> 을 먼저 읽고 오세요!

( … )

재판부는 “ㄴ씨의 여성화장실 이용을 제한하는 방법으로 해결하려 하는 것은 결국 ㄴ씨가 성전환자로서의 정체성을 갖고 있기 때문이고, 이는 성별 정체성을 이유로 한 차별에 해당한다”고 설명했다.

-

“트랜스젠더 여성화장실 이용 제한은 차별행위” 인권위 승소

한겨레, 2021-08-13

여성이 여성 전용 공간을 쓰는 것은 잘못일까? 그렇다면 트랜스젠더 여성이 여성 전용 공간을 쓰는 것은? 이 글에서는 트랜스젠더의 상징에 대해 알아보고, 트랜스젠더가 자신의 성별정체성대로 살아가기 힘들게 하는 여러 오해와 편견에 대해 되짚어 보며, 트랜스젠더 유명인사를 소개한다.

깃발을 들고 친구를 추모하다

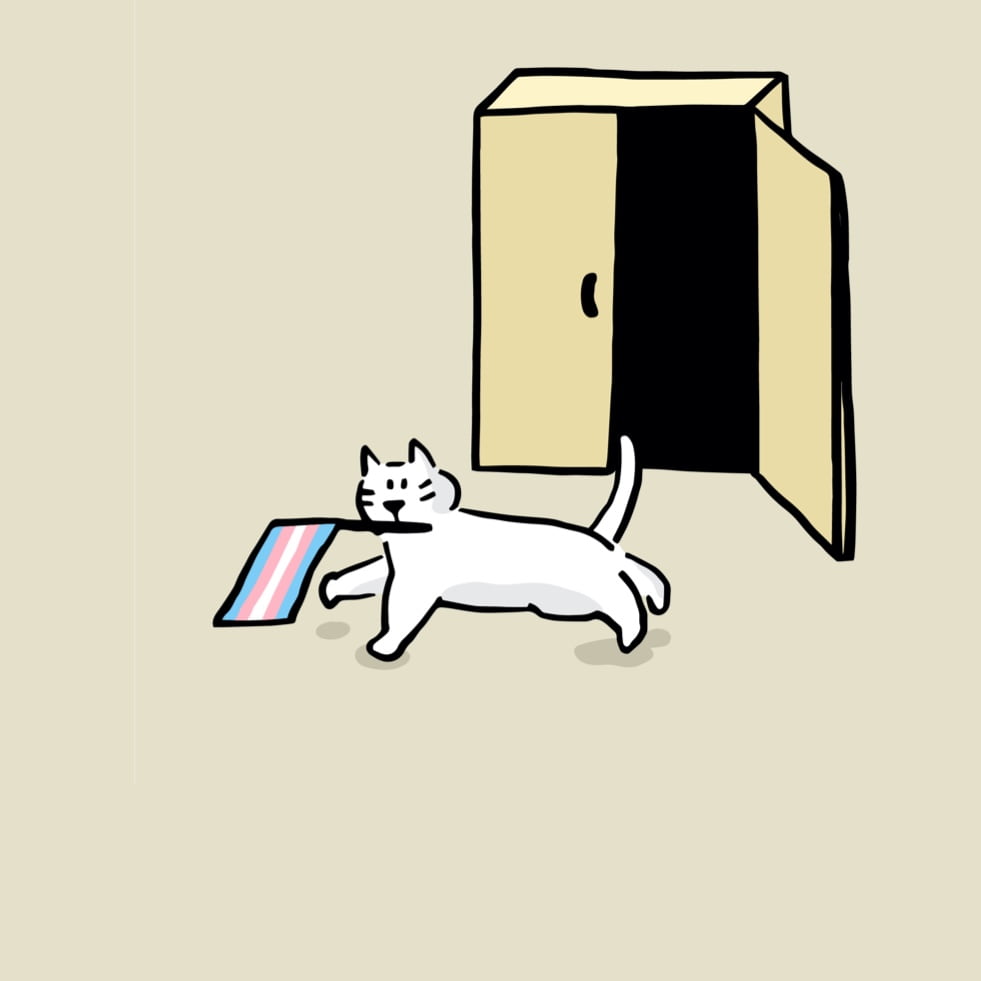

트랜스젠더의 상징은 다양하지만 트랜스젠더 공동체가 가장 널리 공유하는 두 가지는 자긍심 깃발과 ‘추모의 날’이다. 자긍심 깃발은 성별정체성을 상징하고, 추모의 날에는 앞서 죽어간 친구들을 기린다.

-01.png?auth=U2FsdGVkX1%2BE7LO6xgsCbBFukYV3%2FbHsLSM1dIcXIIg%3D)

💙 트랜스젠더 자긍심 깃발

흰색, 분홍색, 하늘색 줄무늬로 이루어진 깃발로 1999년에 모니카 헬름스가 만들었다. 분홍색과 하늘색은 전통적으로 여자아이와 남자아이의 색으로 여겨지던 색이다. 흰색은 인터섹스, 트랜지션 중인 사람, 중성이거나 정의되지 않은 성별정체성을 가진 이들을 상징한다.

💙 트랜스젠더 추모의 날

혐오 폭력으로 살해당한 리타 헤스터를 추모하기 위해 1999년 처음 추모를 시작한 이래, 매년 11월 20일이면 트랜스젠더를 향한 폭력의 희생자들을 추모하는 행사가 세계 곳곳에서 열린다. 올해는 지금까지 알려진 것만 최소 34명의 트랜스젠더/젠더비순응자가 살해당했다(2021년 8월 17일 기준). 직접적 살해만 문제는 아니다. 한국 트랜스젠더 278명을 대상으로 조사한 결과 40% 이상에게 자살 시도 경험이 있었다. 2018년 트랜스해방전선이 진행한 트랜스젠더 추모의 날 행진 이름은 《그만 죽여라, 우리도 살고 싶다》였다. 트랜스젠더 추모의 날 전 1주일 동안은 트랜스젠더를 가시화하고 트랜스젠더 공동체가 겪는 문제를 알리는 트랜스젠더 인식 주간을 진행한다.

트랜스젠더에 대한 오해

성소수자가 다 그렇긴 하지만, 트랜스젠더는 특히나 심한 편견과 오해 속에 살아간다. 외관이 어떠할 것이라는 가정부터 이들의 정체성을 치료/전환할 수 있다는 믿음, 나아가서는 트랜스젠더의 존재 자체가 위험하다는 공포까지 하나씩 되짚어 보자.

💖 여자보다 예쁜 여자

트랜스젠더라고 하면 짙은 화장과 혹독한 체중 관리, 수술, 화려한 옷차림으로 본연의 ‘남성적’ 외모를 가리고 ‘여자보다 예쁜’ 모습이 된, 시스젠더 여성과는 조금 다른 존재의 모습을 떠올리는 경우가 많다. 트랜스여성만을, 그 중에서도 미디어에서 다루는 특정한 부류만을 생각하는 것이다. 하지만 한국인이 전부 k팝 아이돌은 아니듯, 트랜스젠더가 전부 특정한 외관을 갖고 있지는 않다.

사실 트랜스젠더가 대체로 ‘성별에 맞는’ 꾸밈에 대한 압박을 더 많이 받는 것은 사실이다. 끊임없는 미스젠더링 속에서 계속 자신의 성별정체성을 ‘증명’해야 하는 상황에 놓이기 때문이다. 그래서 어떤 트랜스여성은 화장을 하고 하이힐을 신으며, 또 어떤 트랜스남성은 근육을 키우고 수염을 기른다. 하지만 ‘탈코’를 하는 트랜스여성, 화장하거나 출산을 하는 트랜스남성도 있다. 논바이너리 트랜스젠더퀴어, 트랜스남성, 트랜스여성 등 다양한 사람들이 각자 자신의 상황과 욕구에 따라 서로 다른 모습을 추구한다.

-02.png?auth=U2FsdGVkX1%2BE7LO6xgsCbBFukYV3%2FbHsLSM1dIcXIIg%3D)

▲ 갓믹(Gottmik)은 시스젠더 남성이 주로 참가하던 <루폴의 드랙 레이스>에 처음으로 참가한 트랜스젠더 남성이다. 시스젠더 남성 퀸들과 마찬가지로, 갓믹 역시 평상시에는 남성 지칭어(he/him)로 불리지만 드랙을 한 상태에서는 여성 지칭어(she/her)로 불린다. 트랜스젠더도 시스젠더와 마찬가지로 상황에 따라 외관이나 행동을 선택하고, 성별 규범을 횡단하기도 한다.

💖 치료의 대상

트랜스젠더의 성별정체성이 지정성별과 다른 것은 정신질환이며 치료하여 정상으로 돌려 놓아야 한다고 믿는 이들이 있다. 그러나 많은 연구가 성별정체성을 바꾸기는 어려우며, 트랜스젠더에게 효과적인 치료는 호르몬치료 등 트랜지션임을 증명했다. 즉 자신의 성별정체성대로 살 수 있도록 개입했을 때 트랜스젠더의 삶의 질과 안녕감이 높아졌다. ‘성전환증’, ‘성주체성장애’ 등의 이름으로 트랜스젠더에게 내려지는 진단은 이들의 성별정체성 자체가 질환이어서가 아니라, 지정성별과 성별정체성의 불일치가 불러오는 불편함에 개입하기 위해 존재한다.

💖 위대한 침입자

트랜스젠더가 ‘남성의 몸’으로 여성 공간에 침입해 여성을 공격할 것이라는 공포가 널리 퍼져 있다. 이는 트랜스젠더에는 오로지 트랜스여성 한 종류만 있으며, 이들은 본질적으로 남성이고, 따라서 여성을 공격할 것이라는 무지와 논리 비약에 근거한다. 이 글 맨 앞에서 인용한 트랜스여성의 여성화장실 이용 관련 기사도 이런 편견 때문에 일어난 사건을 다룬 것이다.

그러나 트랜스젠더는 다양하다. 여성화장실을 이용하는 트랜스여성이 있다면 남성화장실을 이용하는 트랜스남성도 있다. 어떤 트랜스젠더는 자기 겉모습을 기준으로 쫓겨나지 않을 만한 화장실을 고른다. 어떤 트랜스젠더는 그냥 집 밖에서 화장실에 가지 않으려고 물을 줄이고 소변을 참다가

방광염 등 건강 문제를 겪기도 한다.

공공화장실은 대부분 여성용과 남성용으로 나뉘어 있다. 세상 모든 사람을 여성 아니면 남성, 둘 중 하나로 분류할 수 있으며, 둘 사이의 경계는 결코 침범할 수 없다는 성별이분법적 인식을 기반으로 공간을 분리한 것이다. 이런 분리를 거부하고 여성, 남성 둘 중 하나의 공간을 선택할 필요 없이 이용할 수 있는 화장실을 만들어야 한다는 것이 성중립화장실 운동이다. 작은 술집 등에서 흔히 볼 수 있는 소위 ‘공용화장실’과는 다른 개념이다.

해외 성중립화장실 설치 사례를 보면 대개 기존의 여성/남성 화장실과 별도로 성중립화장실을 추가하거나, 세면대가 있는 복도에서 타인을 마주칠 필요가 없도록 칸 안에 세면대와 필요 시설이 있는 1인 화장실 형태로 운영한다. 트랜스젠더뿐 아니라 성별이 다른 보호자/보조인을 동반해야 하는 사람 등 다양한 이들을 위해 성별이분법과 성인, 비장애인 중심주의에서 벗어난 1인 화장실을 만들고자 하는 '모두를 위한 화장실' 캠페인이 한국에서도 진행 중이다.

트랜스젠더가 범죄를 저지를 것이라는 공포와 달리, 사실 트랜스젠더가 시스젠더보다 범죄를 많이 저지른다는 유의미한 통계는 없다. 반면 미국 기준으로 트랜스젠더가 폭력 범죄 피해를 당할 확률이 시스젠더의 경우보다 네 배 이상 높다는 연구는 있다.

사실은 이 사람도!

-03.png?auth=U2FsdGVkX1%2BE7LO6xgsCbBFukYV3%2FbHsLSM1dIcXIIg%3D)

할리우드 배우 앨리엇 페이지가 최근 커밍아웃했다. 그는 자신을 “transgender guy”라고 지칭하며 논바이너리이고 퀴어이지만 트랜스남성성이 자신에게 중요한 부분이라고 설명했다.

영화 연출/제작으로 유명한 라나 워쇼스키와 릴리 워쇼스키는 각각 2012년과 2016년 커밍아웃했다. 특히 릴리 워쇼스키는 최근 영화 <매트릭스> 시리즈가 트랜스젠더 정체성에 대한 은유이며, 극중 진실을 보여 주는 ‘빨간 약’은 과거 트랜스여성의 호르몬 치료에 사용하던 붉은색 에스트로겐 알약을 상징한다는 팬들의 가설이 사실이라고 밝혔다. 한국에서도 가수 하리수, 배우 차세빈 등이 트랜스젠더임을 밝히고 활동했다.

이번 글에서는 성별정체성과 지정성별이 다른 트랜스젠더에 대해 이야기했다. 그런데 다양한 성별정체성에 대한 얘기를 하면 빼놓지 않고 듣게 되는 질문이 있다.

“하지만 생물학적 성별은 정해져 있는 것 아니야?”

이에 대한 답변이 궁금하다면 다음 편을 기대하시라!